決議・声明

佐賀県警察科学捜査研究所技術職員によるDNA型鑑定における不正行為を非難し、科学捜査についての検証等を求める会長声明

1 本年(2025年)9月8日、佐賀県警察(以下、「佐賀県警」という。)は、科学捜査研究所(以下、「科捜研」という。)に所属する技術職員が、2017年6月から2024年10月までの7年余りにわたり、DNA型鑑定に関し、実際は行っていない鑑定を行ったように装い、また、実際と異なる数値や検査日を書類に記入する等の不正(以下、「本件不正」という。)を繰り返し行っていたと発表した。佐賀県警の説明によれば、本件不正は130件確認され、うち16件の鑑定結果は、証拠として佐賀地方検察庁に送られていたとのことである。

そもそも、警察庁が発出している「DNA型鑑定の運用に関する指針」では、DNA型鑑定の活用目的は「血痕等の現場資料からの被疑者の特定、被疑者でない者の捜査対象からの除外等の個人識別」にあるとしており、DNA型鑑定が証拠として提出される事件の多くにおいて、それは犯人特定の核心となる極めて重要な証拠であることから、虚偽のDNA鑑定は、被疑者・被告人の特定を誤り、真犯人でない者を犯人としてしまう誤判えん罪を生み、捜査や公判等の刑事司法手続を歪めるものであって、到底、許されない。

2 鹿児島県では、鹿児島地方裁判所(第一審)で有罪とされたいわゆる天文館事件の控訴審(福岡高等裁判所宮崎支部)において2016年1月12日に無罪判決が出され、その中で、鹿児島県警察の科捜研が実施したDNA型鑑定の信用性に疑義があることが指摘された。これを受けて警察庁は、同年1月27日に「DNA型鑑定の実施における留意事項について(通達)」(以下、「本通達」という。)を発出し、「DNA型鑑定の結果が公判において立証に用いられるためには、当該鑑定所定の手法に従い適正に実施されていることはもとより、公判において鑑定の信用性についての疑義を差し挟まれることのないよう、当該鑑定の経過等を記録した書類等が適切に作成・保管されていなければならない」旨を述べた上、鑑定記録作成上留意すべき事項等を明示した。

このように、DNA型鑑定の信用性に疑義があることを指摘した無罪判決があり、それを受けて、警察庁が本通達を発出していたにもかかわらず、その翌年に本件不正が行われ、しかもそれが7年余りも続けられていたのである。

もはや、捜査機関が行うDNA型鑑定への信頼は失墜し、警察内部の自浄作用が働いていなかったと言わざるを得えない。

3 これに対し、佐賀県警は、本件不正に関し、その全てにつき捜査及び公判への影響はなかったとし、「高度な専門性がなくても調査の是非は評価できる」として、第三者委員会の設置の必要性を繰り返し否定している。

しかし、自浄作用の期待できない同県警の調査自体疑わしく、さらに、所定の手法に従い適正に実施される等の過程こそが重要であるDNA型鑑定について、捜査及び公判への影響の有無をもって第三者委員会の設置を否定する同県警の姿勢も、DNA型鑑定に対する無理解を示している。

このような佐賀県警に、本件不正における詳細な事実の調査、捜査・公判への影響の有無、7年余りもの間本件不正が看過されてきた原因等の究明を行わせることは適切でなく、捜査機関より独立した第三者委員会による徹底した調査・究明を行わせる必要がある。

さらに、捜査機関の行うDNA型鑑定の信用性は失墜したと言わざるを得ないのであるから、今後、刑事手続きにおいては、捜査機関から独立した機関おいて同鑑定を適正に実施し、その信用性を担保する必要がある。

4 以上のことより、当会は、佐賀県警に対し、天文館事件無罪判決及び本通達発出の翌年より本件不正が長年繰り返されてきたことを強く非難するとともに、本件不正の調査・究明のために第三者委員会を設置すること、また、佐賀県警以外の全国の捜査機関に対し、佐賀県警と同様の不正が存在しないかを調査すること、さらに、国に対し、刑事手続きにおけるDNA型鑑定の実施機関を捜査機関から独立した機関とすることを求める。

令和7年9月29日

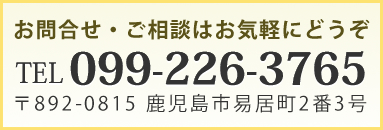

鹿児島県弁護士会

会長 白鳥 努